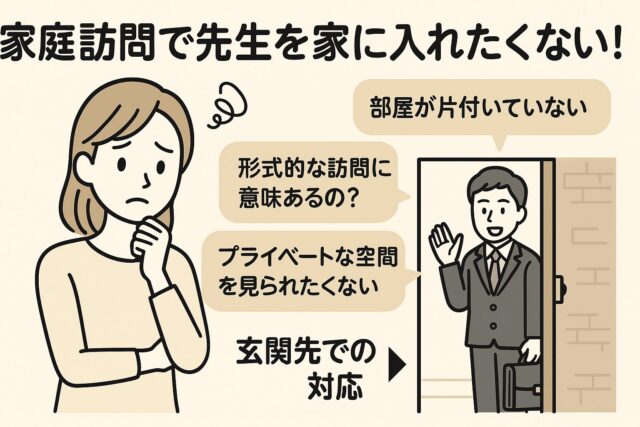

「家庭訪問の日が近づくたびに憂うつになる」「正直、家に上がってほしくない」——そんな気持ちを抱えていませんか?

子どもの担任の先生がわざわざ家に来てくれる行事とはいえ、忙しい毎日の中で掃除やおもてなしの準備をするのは、負担に感じる方も多いものです。

「部屋が片付いていない」「プライベートな空間を見られたくない」「形式的な訪問にどんな意味があるの?」——家庭訪問に対するモヤモヤは決してあなただけではありません。

この記事では、「家庭訪問で家に先生を入れたくない」と感じたときにどう対応すればよいかを、丁寧かつ具体的に解説します。

玄関先でのスマートな受け答えの仕方や、失礼にならない立ち話のコツ、そして家庭訪問の本来の目的や今後のあり方まで、現役保護者や教育現場の声をもとに、実践的な対策法をご紹介します。

「無理なく、でも丁寧に」。

あなたと子ども、そして先生との心地よい関係づくりのヒントが、きっと見つかるはずです。

家庭訪問の際の立ち話術

玄関先での基本マナー

家庭訪問で家に先生を入れたくないときに役立つのが、「玄関先での立ち話」です。

とはいえ、突然ドア越しに会話を始めるのは不自然に感じる方もいるかもしれません。

そこでまず大切なのが、玄関先での自然なマナーです。

ドアを開けたら、笑顔で「本日はお忙しい中ありがとうございます」と感謝を伝え、その後に「こちらで少しお話ししてもよろしいでしょうか?」と、玄関先で話す流れをこちらからやんわりと提案するのがポイントです。

こうすることで、無理なく立ち話に誘導できますし、先生も状況をすぐに理解してくれるはずです。

失礼にならない立ち話のコツ

また、立ったままの対応になるからこそ、失礼のない言葉遣いや配慮が必要です。

たとえば、「お外で立たせてしまってすみません」「長居させてしまっても申し訳ないので、ここで失礼させていただきますね」といった一言を添えることで、相手に対する思いやりがしっかり伝わります。

形式よりも気持ちが大切。

短時間であっても、丁寧な対応を心がけることで誠意が伝わり、信頼関係にもつながります。

教師とのコミュニケーションの工夫

そしてもう一つ大切なのが、立ち話でも要点を押さえて話せるように事前に準備しておくこと。

あらかじめ「話したい内容」や「確認したいこと」をメモにしておけば、限られた時間でも必要な話題を漏らさずスムーズにやり取りできます。

たとえ短時間でも、充実したコミュニケーションをとることは十分可能です。

このように、玄関先での対応でも、ちょっとした工夫と心配りがあれば、先生との信頼関係を築きながら、家庭訪問を負担なく終えることができます。

「家に入ってもらうこと」よりも、「どう向き合うか」が大切なのです。

準備しておきたい自宅の状況

掃除と整理整頓のポイント

家庭訪問に備えるうえで、家に先生を招き入れない場合でも、最低限の掃除や整理整頓はしておきたいものです。

とくに気をつけたいのが玄関まわりです。

靴が脱ぎっぱなしになっていたり、郵便物や荷物が散乱していたりすると、どうしても雑然とした印象を与えてしまいます。

逆に、見える範囲だけでもすっきりと整えておけば、全体の印象は大きく変わります。

時間がないときは、「玄関から先生の目に入る範囲だけ」を重点的に片付けるのが効率的です。

必要なお菓子と茶菓子の用意

また、先生と少しでも話をする時間がある場合は、簡単なお茶や小さなペットボトル飲料を用意しておくと、ちょっとした気遣いとして好印象につながります。

とくに暑い季節や寒い時期には、温かさや冷たさのある飲み物が嬉しい配慮になります。

ただし、無理にお菓子や高価な茶菓子を準備する必要はありません。

あくまでも「さりげない気遣い」として、できる範囲で用意する気持ちで十分です。

訪問前の心構え

そして何より大切なのは、訪問を前にした心の準備です。

家庭訪問というと、「何を見られるんだろう」「ちゃんと応対できるかな」と緊張してしまう保護者の方も多いですが、あくまでもこの場は先生と家庭が情報を共有し、子どもの成長について意見交換をするための機会です。

肩肘張らず、「学校では見えにくい子どもの姿を伝える時間」と気楽にとらえることで、自然体で落ち着いて話すことができるはずです。

たとえ玄関先での短いやりとりでも、整った空間と穏やかな気持ちで迎えることで、先生とのコミュニケーションはよりスムーズになり、家庭訪問の時間をより有意義に活かせるでしょう。

家庭訪問の目的を理解する

学校と保護者の連絡の重要性

家庭訪問は、単なる形式的なイベントではなく、学校と保護者が子どもについての情報を共有し合う大切な機会です。

学校側から子どもの学校での様子を伝えてもらえるだけでなく、保護者側からも家庭での様子や悩み、教育方針などを伝えることで、先生との理解が深まります。

一方通行にならず、双方向のコミュニケーションを意識することが、子どもの教育環境をより良くするための第一歩となるのです。

家庭訪問を、ただの「儀式」ととらえるのではなく、「子どもの成長を支えるパートナーとして学校と向き合う時間」として活用する意識が大切です。

理由を明確にする

また、どうしても「家に上がってもらうのは避けたい」と感じる場合には、その意思をしっかりと伝えることも大切です。

たとえば、「お忙しい中恐縮ですが、玄関先でお話しさせていただければと思います」と、丁寧で柔らかい表現を用いることで、先生にも気持ちが伝わりやすくなります。

「入れたくない」ではなく「このような事情で、玄関先でお願いしたい」という説明を添えることで、誤解なく理解してもらえるはずです。

子育てにおける相互理解

実際、近年では家庭の多様な事情に配慮し、玄関先での訪問やオンラインでの対応に柔軟に応じる先生も増えています。

大切なのは、遠慮や我慢をすることではなく、きちんと理由を伝え、お互いの立場や考え方を理解し合う姿勢です。

教師側も「子どもを思う親の気持ち」が根底にあるとわかれば、きっと親身になって応えてくれるでしょう。

このような相互理解こそが、先生と家庭との信頼関係を育み、子どもの安心できる学びの土台を支えることにつながるのです。

訪問日のトラブル対策

リビングや部屋の環境調整

家庭訪問では、たとえ玄関先の対応であっても、リビングや部屋の中がちらりと見えてしまうことがあります。

その際、生活感が見えるのが気になる方は、目隠しカーテンや簡単に設置できるパーテーションを活用して、視線を遮る工夫をしておくと安心です。

すべてを完璧に片付ける必要はありませんが、「見せたくない部分だけでも隠す」という対応で、精神的な余裕がぐっと生まれます。

時間や日程の調整法

また、どうしても訪問の予定が合わない、あるいは体調や仕事の都合で対応が難しいというときには、遠慮せずに日程変更をお願いして問題ありません。

家庭訪問はあくまで子どもを中心としたコミュニケーションの一環であり、形式的なものではないため、先生も柔軟に対応してくれることがほとんどです。

早めに学校や担任の先生へ連絡すれば、無理なく調整してもらえるでしょう。

必要なレスポンスの準備

さらに、家庭訪問で話した内容をあとから振り返るためにも、会話中に簡単なメモをとっておくのがおすすめです。

先生からの説明や今後の対応についてのアドバイス、こちらから伝えた希望や悩みなどを記録しておけば、後で確認できて安心ですし、次の連絡時にも話がスムーズにつながります。

ちょっとしたメモでも、家庭と学校のやり取りをより有意義なものにしてくれます。

このように、リラックスした状態で家庭訪問を迎えるためには、事前のちょっとした準備と、柔軟な対応がカギになります。

すべてを完璧にしようとするのではなく、「今できる範囲で整える」ことを意識してみましょう。

家庭訪問後のフォローアップ

担任からの連絡を確認する

家庭訪問が終わった後は、担任の先生からのフォローアップとして、連絡帳やプリントが送られてくることがあります。

これらの連絡を見落とさないようにしましょう。

特に、家庭訪問で話した内容を基にしたアドバイスや今後の対応に関する情報が記載されていることがあるため、しっかりと確認しておくことが大切です。

もしも何か不明点があれば、早めに先生に問い合わせて、後で困ることがないようにしましょう。

子供の教育に関する内容の見直し

また、家庭訪問で得たアドバイスや意見は、ただ聞き流すのではなく、子どもの日常生活にどう活かすかをしっかり考えることが重要です。

先生が指摘してくれた課題や改善点を、家庭での対応にどう反映させるかを検討することで、子どもの成長をよりサポートできるはずです。

例えば、学習習慣や生活面でのアドバイスがあれば、それを具体的に家庭内で実践する方法を見つけ、日々の活動に取り入れることが効果的です。

地域の教育事情を把握する

さらに、家庭訪問を通じて先生から地域の教育事情や学習支援、地域で行われるイベントなどの情報を得ることもあります。

これらの情報は、子どもの教育に役立つ貴重なものですので、積極的に活用しましょう。

地域の学習支援や、親子で参加できるイベントなどに参加することで、子どもの学びの幅が広がり、より充実した教育環境を提供することができます。

地域との連携も大切にし、教育機会を最大限に活用していきましょう。

これらのフォローアップをしっかりと確認し、家庭と学校が一体となって子どもの成長をサポートする姿勢を忘れないようにしましょう。

家庭訪問を機会にする方法

子どもが成長するための活用法

家庭訪問をうまく活用することで、子どもの成長をサポートする大きな力になります。

家庭訪問の場で先生と密に連携をとることで、子どもの課題や得意分野が明確になり、どこを強化すべきか、どんなサポートが必要かを具体的に把握することができます。

これにより、家庭での対応がより効果的になり、子どもが自分のペースで成長できる環境を整えることができます。

先生のアドバイスを家庭で実践することが、子どものさらなる成長を促すことに繋がるのです。

保護者同士のネットワークづくり

また、家庭訪問をきっかけに他の保護者とのネットワークを築くことも非常に有益です。

他の保護者の意見や対応方法を聞くことで、家庭訪問に対する不安が軽減されるとともに、自分の子どもに対する新たな視点を得ることができます。

情報を共有する場として、保護者同士が気軽に意見を交換することは、子育てをより充実させるための重要な手段となります。

また、他の保護者とのつながりが深まることで、困ったときに相談できる相手が増え、子育ての安心感が生まれるでしょう。

家庭と学校の連携を深める

さらに、家庭と学校の連携を深めることは、子どもの教育において非常に重要です。

家庭訪問を通じて、先生に「家庭でもしっかりサポートしている」という姿勢を伝えることで、教師との信頼関係が深まります。

これにより、学校での子どもの様子や学習進捗に対して、保護者として積極的に関与し、学校側と協力して子どもの成長を支える姿勢が強化されます。

家庭と学校が一丸となって子どもを育てることは、教育の質を高め、子どもの未来に対してより良い影響を与えることができるのです。

家庭訪問をうまく活用することで、子どもの成長を促し、学校との連携を深めるとともに、保護者同士のネットワークを広げることができます。

これらを意識的に行動に移すことで、子どもにとって最適な育成環境を作り上げることができるでしょう。

家庭訪問の廃止について考える

家庭訪問がもたらす影響

家庭訪問は、現在では「不要」や「非効率」といった意見もありますが、実際には家庭の実情を直接知る貴重な機会でもあります。

教師が家庭を訪れることで、教室ではわからない子どもの生活環境や家庭での様子を把握でき、子どもの成長や学びに対してより深い理解を持つことができます。

この情報は、子どもの教育における個別のサポートを提供するために非常に重要です。

また、家庭訪問は親と教師の信頼関係を築くきっかけとなり、子どもを取り巻く環境をより良くするための協力関係を強化する手段ともなり得ます。

教育機会の公平性を維持するために

家庭訪問があることで、特に特別な配慮が必要な家庭に対しても支援が行き届くケースが見受けられます。

例えば、経済的な理由で学習に必要な支援が受けられていない家庭や、家庭環境が複雑な家庭に対しては、家庭訪問を通じて必要な支援を明確にし、学校側が具体的なサポートを提供することができます。

家庭訪問は、教育機会の公平性を維持するための一環としても重要な役割を果たしており、すべての子どもに平等な学びの機会を提供するための手段となります。

新しい家庭訪問の形とは

一方で、時代の変化に伴い、家庭訪問の形も変わりつつあります。

特にオンライン面談や学校面談への切り替えが進んでおり、物理的に家庭を訪れる必要がなくなるケースも増えてきました。

この新しい形の家庭訪問は、教師と保護者がよりスムーズに情報共有できる方法として注目されています。

オンライン面談であれば、家庭の都合に合わせて時間を調整しやすく、また遠隔地に住んでいる保護者とも簡単に連絡を取ることができるため、アクセスの利便性が向上しています。

これにより、より多くの家庭が積極的に参加でき、子どもへのサポートが一層強化されることが期待されています。

家庭訪問に関する悩みと解決策

よくある問題と対処法

家庭訪問に対しては、さまざまな悩みや不安を抱えている方が多いものです。

「掃除が間に合わない」「先生に何を話せばいいか分からない」といった問題は、事前の準備と簡潔なメモを用意することで解決できます。

まず、掃除については、家全体を完璧に整える必要はありませんが、玄関周りや目に見える部分を少し整えるだけでも、印象が大きく変わります。

時間が足りない場合でも、重要な場所だけをきれいに保つことが十分です。

また、話す内容に不安がある場合は、事前に簡単なメモを作成しておきましょう。

先生に伝えたいことや質問したいことを整理しておけば、会話もスムーズに進みます。

これらの準備をすることで、家庭訪問がより落ち着いて行えるようになります。

家庭訪問の準備が苦手な方へ

家庭訪問の準備が苦手な方にとっては、「すべて完璧にこなさなければならない」と感じるかもしれませんが、実際にはそうではありません。

完璧を目指す必要はなく、基本的な部分だけをしっかり準備すれば十分です。

玄関を整えておく、話す内容を簡単に決めておくといったシンプルな準備で、十分に対応できます。

家庭訪問は、過度に構える必要はなく、自然体で臨むことが大切です。

心配を和らげる方法

また、心配を和らげるための一つの方法は、「失敗しても大丈夫」という気持ちを持つことです。

家庭訪問に対して不安があるかもしれませんが、先生も一人の人間です。

あまり気を張りすぎず、ありのままの自分で接することが大切です。

万が一、何かがうまくいかなかったとしても、それを気にする必要はありません。

先生はあなたの家庭の状況を理解し、サポートするために訪問しているので、リラックスして対応することが一番です。

気持ちに余裕を持つことで、家庭訪問をより有意義なものにすることができます。

まとめ|家庭訪問は「入れない勇気」と「伝える工夫」で乗り切れる

家庭訪問は、学校と家庭をつなぐ大切な機会である一方、「家に上がってほしくない」という保護者の本音も確かに存在します。

しかし、それは決して非常識なことではありません。

現代の多様なライフスタイルをふまえれば、玄関先での立ち話や簡潔なコミュニケーションで十分に対応可能です。

大切なのは、「失礼にならない形で、先生ときちんと話す工夫」をすること。

そして家庭訪問を「ただの行事」として終わらせず、子どもの成長や教育環境を見直すチャンスとして前向きにとらえることです。

また、先生とのやり取りをきっかけに、学校への理解を深めたり、保護者同士のネットワークを広げたりすることも可能です。

「家に入れたくない」と感じる時こそ、柔軟な対応と事前準備で、ストレスを最小限に抑えつつ有意義な時間に変えていきましょう。

無理に家に招き入れる必要はありません。

あなたの想いと子どもへの愛情が、しっかりと伝わる対応を選ぶことが、何より大切なのです。