退職の意思を正式に伝える「退職届」。

その内容を丁寧に整えるのは当然のことですが、意外と見落とされがちなのが「数字の書き方」です。

提出日や退職日、金額の記載など、退職届にはさまざまな「数字」が登場します。

しかし、「漢数字と算用数字、どちらを使うべき?」

「日付は元号?それとも西暦?」

「最終出勤日と退職日の違いって?」

といった疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。

実は、こうした数字の表記ミスや不統一は、文書としての信頼性を損ねてしまう原因にもなりかねません。

特に退職届は、社会人としての最後の礼儀を示す大切な書類。だからこそ、細部にまで気を配った書き方が求められます。

この記事では、「退職届 数字」のキーワードでお悩みの方に向けて、数字の正しい書き方を中心に、退職届全体の構成やマナー、封筒や提出方法まで徹底解説します。

読み終える頃には、退職届に必要なすべての知識が身につき、自信を持って提出できるようになるはずです。

正しく、美しく整った退職届で、円満退職を実現しましょう。

数字の表記方法

漢数字の使い方

退職届では、日付や数量の表記に漢数字(例:一、二、三)を用いるのが伝統的な書き方です。

特に縦書きの場合は、漢数字を使うことで文書全体の格式が高まり、より正式な印象を与えることができます。

例えば、退職日を「令和六年五月三十一日」と表記することで、改まった文書であることが伝わります。

ただし、漢数字を使用する際は「一」や「二」などの単純な表現だけでなく、「十」「二十」などの繰り上がる数も正確に記述する必要があります。

間違った漢数字は、ビジネスマナー上の信頼を損ねかねないため注意が必要です。

算用数字の利点と使用例

一方、算用数字(例:1、2、3)は視認性が高く、横書き文書では一般的に好まれます。

退職届をパソコンで作成する場合や、社内文書の多くが算用数字で統一されている企業では、算用数字を使っても問題ありません。

たとえば、「2025年5月31日」のように西暦表記と算用数字を組み合わせれば、外国籍の経営者や外資系企業でも理解しやすくなります。

企業風土や慣習をふまえて、漢数字と算用数字を適切に使い分けることが大切です。

日付や金額の表記ルール

退職届で扱う数字の中でも、日付と金額の表記には特に注意が必要です。

日付の書き方

-

和暦(元号):「令和六年五月三十一日」など、漢数字と組み合わせて書くのが一般的。

-

西暦(算用数字):「2025年5月31日」のように記述。社内での統一が図られていればOK。

どちらを使うかは会社の方針によりますが、文書内で表記方法を統一することが大前提です。

混在してしまうと、内容の信ぴょう性が損なわれる恐れがあります。

金額の書き方

金額が含まれるケースは少ないですが、会社側に貸与された物品の返却や未払い清算などが絡む場合には、金額表記が必要となることがあります。

その際も、「金壱万円也」などのように漢数字+『也』で結ぶ書き方が伝統的です。

退職届の日付と最終出勤日

提出日の日付

退職届に記載する日付のうち、まず重要なのが提出日です。

これは「この日に退職の意思を正式に伝えた」という記録になるため、書類の信頼性を高める意味でも正確に記載する必要があります。

提出日は、「令和六年四月二十四日」や「2025年4月24日」のように、漢数字もしくは算用数字を用いて記入します。

数字の書き方を統一し、間違いなく記入することが基本ルールです。

特に提出日が遅れて記載されていたり、整合性が取れない日付になっていたりすると、トラブルのもとになることもありますので注意が必要です。

また、退職届を事前に準備しておく場合でも、実際に上司に提出する日を記載しましょう。

書いた日ではなく、提出日が文書上の「効力発生日」となります。

最終出勤日の重要性

次に大切なのが、最終出勤日の記載です。

これは、実際に会社に出勤する最終日を示し、給与の締めや有給休暇の消化スケジュールなど、多くの社内手続きに関わってきます。

この日付も当然、数字での正確な表記が求められます。

例えば、「2025年5月31日」といった算用数字を使う場合や、「令和六年五月三十一日」といった漢数字を使う場合、どちらでも構いませんが、文書全体で統一されていることが大前提です。

また、企業によっては最終出勤日が「退職日」と一致しないケースもあります。

たとえば、有給消化によって最終出勤日が早まり、退職日はその後に設定されるという場合もあるため、会社の規定に従って正確に記入しましょう。

希望日と実際の日付の整合性

退職届に記載する退職希望日が、実際の退職日として認められるとは限りません。

会社側との調整によって変更になる可能性があるため、あくまで「希望」として記載し、上司や人事担当者と話し合いのうえで正式な退職日を確定させるのが一般的です。

このとき、退職希望日・最終出勤日・提出日といった複数の日付が登場するため、すべての数字が矛盾なく整合性のある表記になっているかを確認することが大切です。

書き間違いや記載漏れがあると、退職処理がスムーズに進まないばかりか、信頼にも関わる問題になりかねません。

退職届の基本書き方

退職届とは何か

退職届とは、現在の勤務先に対して「会社を辞める意思が確定している」ことを正式に伝える書類です。

これは単なる相談や申し出ではなく、「退職の意思が固まっており、撤回の余地がない」ことを示す重要な文書です。

一度提出すると、原則として撤回できないため、慎重に作成・提出する必要があります。

特に、数字の書き方ひとつ取っても、相手に与える印象が変わるため、細部まで注意が求められます。

退職届の作成に必要な情報

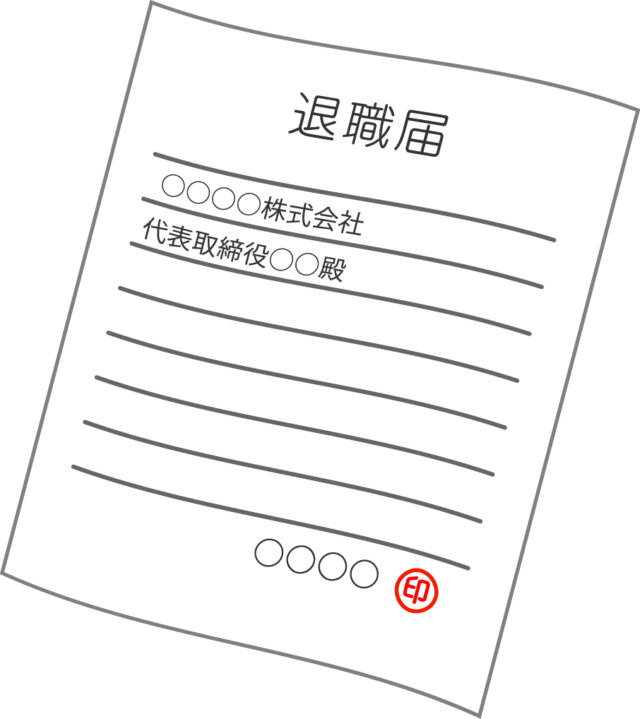

退職届には、最低限以下の情報を正確に盛り込む必要があります。

-

提出日(退職届を書いた日)

-

宛名(会社の代表者名:例「代表取締役社長 ○○殿」)

-

本文(退職する旨とその退職日を明記)

-

自署・押印(本人の署名または記名押印)

-

署名日(署名・捺印した日付)

この中でも特に重要なのが、「提出日」と「退職予定日」に関する数字の表記です。

漢数字と算用数字の使い分け、元号と西暦の選択など、数字の表現には一定のルールとマナーがあり、誤ると文書全体の信頼性が損なわれかねません。

退職届の書き方:基本ルール

退職届は、縦書き・横書きのどちらでも可ですが、基本的には会社の慣習に合わせるのが最もスムーズです。

手書きが推奨されており、黒インクのボールペンまたは万年筆を使って丁寧に記載することがマナーとされています。

修正液や訂正印の使用は避け、ミスがあった場合は新たに書き直すのが望ましいとされます。

また、書面上のフォーマットも崩さず、「数字の表記」においても、日付や金額などは漢数字を使うか、算用数字を使うかを統一し、読みやすく、かつビジネスマナーに沿った文面を心がけましょう。

退職届の例文と見本

会社都合の場合の文面

退職届には、自己都合と会社都合の2つのタイプがあります。

会社都合の場合、通常、退職の理由をあまり詳細に書かないことが一般的です。

例:

退職届

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 様

突然の申し出となりますが、○○年○○月○○日をもちまして、貴社を退職させていただきます。

退職に際しては、必要な手続きと業務の引き継ぎをスムーズに行いますので、よろしくお願いいたします。

○○年○○月○○日

署名:△△ △△(自署)

会社都合で退職する場合は、会社に対する感謝の気持ちを表現することが重要です。

また、日付(数字)は、具体的に確定した日付を正確に記入しましょう。

数字の誤りがあると、退職届の受理に影響を与える可能性があります。

自己都合の場合の文面

自己都合で退職する場合は、退職理由を簡潔に述べることが求められます。

ここでも、日付や数字の記入に注意し、確実に誤りがないようにしましょう。

例:

退職届

株式会社○○○○

代表取締役 ○○ ○○ 様

私事で大変恐縮ですが、○○年○○月○○日をもちまして、貴社を退職いたします。

退職理由は、今後のキャリアアップを目指し、新しい道を進む決意を固めたためです。

お世話になりましたことを心より感謝申し上げます。

○○年○○月○○日

署名:△△ △△(自署)

自己都合の場合は、理由を前向きに伝えることで、会社側との関係を良好に保つことができます。

退職届に記載する日付は、退職日として確定したものを必ず明記し、誤解を避けるようにしましょう。

まとめ|数字の書き方ひとつで印象が変わる。退職届は丁寧に仕上げよう

退職届はただ退職の意思を伝えるだけの書類ではなく、社会人としての「最後の挨拶状」とも言える重要なビジネス文書です。

なかでも「数字の書き方」には、その人の細やかさやビジネスマナーへの意識が表れます。

日付や金額の表記、漢数字と算用数字の使い分けなど、ほんの小さな違いが相手に与える印象を大きく左右するのです。

本記事では、退職届の基本構成から、数字の正しい表記方法、日付の整合性、さらには退職届と退職願の違いや提出のタイミングに至るまで、あらゆるポイントを網羅的に解説しました。

ここまで読んでくださったあなたなら、もう数字表記で迷うことはないでしょう。

円満退職は、退職届から始まります。

たった一通の書類でも、丁寧に、正しく、美しく仕上げることで、これまでお世話になった会社への誠意を伝えることができます。

この記事を参考に、形式も内容も完璧な退職届を作成し、気持ちのよい新たな一歩を踏み出しましょう。