退職を決めたとき、多くの人がまず直面するのが、退職届の作成方法に関する悩みです。

中でも特に多いのが、「退職届はやはり手書きで提出するべきなのか?それとも、パソコンを使ってWord(ワード)で作成してもマナー違反にならないのか?」という疑問です。

長年、退職届といえば手書きが一般的とされてきましたが、近年ではビジネス文書の電子化が進み、Wordで作成した退職届を提出するケースも珍しくなくなってきました。

実際、レイアウトの整ったWord文書は読みやすく、企業側にとっても受け入れやすいというメリットがあります。

そこで本記事では、Wordでの作成を検討しているものの不安や迷いを抱えている方に向けて、パソコンで退職届を作成する際の手順やフォーマットの基本、注意すべきポイントまでをわかりやすく解説していきます。

ビジネスマナーを押さえたうえで、自分に合った退職届の作成方法を見つけられるよう、具体的な事例やテンプレート情報も交えてご紹介します。

円満退職の第一歩となる退職届を、納得のいく形で用意しましょう。

Wordでの退職届の基本的な書き方

Wordでの退職届作成手順

退職届をWordで作成する際は、まず新規の白紙文書を開くことから始めましょう。

用紙サイズは一般的なA4を選び、余白は上下左右ともに適度な広さを確保することで、全体のバランスが整い、読みやすさが向上します。

フォントには、ビジネス文書でよく使われる明朝体やMS明朝などを選ぶのが基本です。

文字サイズは11~12ポイント程度が適切で、過度に大きすぎず、小さすぎない印象を与えます。

基本的なフォーマットとレイアウト

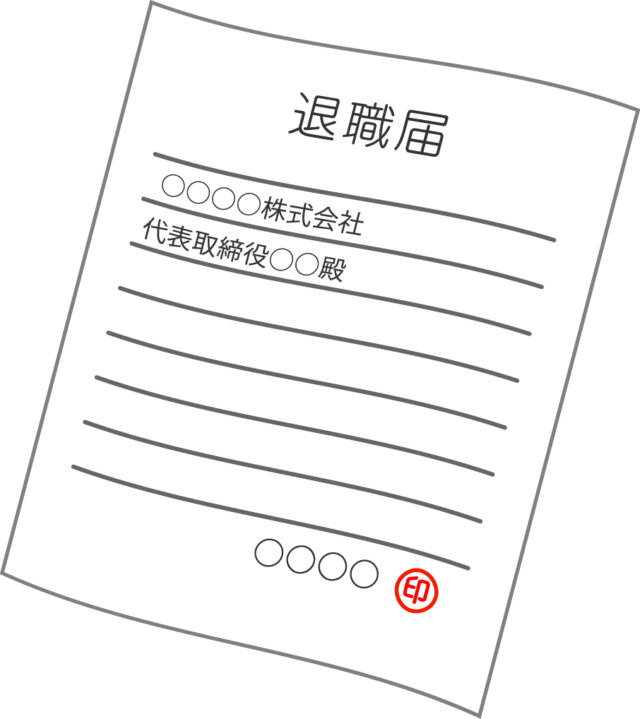

文書の構成は、まず左上に提出日を記載し、右上に宛名として「○○株式会社 代表取締役 ○○様」といった形式で会社名と代表者名を記載します。

その後、中央やや上部に「退職届」というタイトルを配置し、その下に本文を続けます。

本文では、退職の意思を簡潔かつ丁寧に伝える文章を心がけ、最後に自分の氏名を記し、署名欄を設けるとよいでしょう。

レイアウトにおいては、段落間の改行や行間にも気を配り、読みやすい文面になるよう意識することが大切です。

手書きとパソコンの使い分け

また、「手書きとパソコン、どちらで退職届を書くべきか」と迷う方も多いですが、それぞれにメリットがあります。

手書きの場合、字の丁寧さや手間をかけたことが伝わるため、誠意を感じさせやすい一方で、書き損じが発生しやすく、読む側にとっては判読しづらいこともあります。

一方、パソコンで作成するWordの文書は、視認性や整った見た目に優れており、最近では多くの企業がパソコン作成の退職届を受け入れています。

特にフォーマルさと読みやすさを重視する場合は、Wordでの作成が適していると言えるでしょう。

ただし、企業によっては「手書きが望ましい」とする文化が根強く残っている場合もあります。

退職届を提出する前に、直属の上司や人事担当者に確認をとっておくと安心です。

形式にこだわるよりも、相手への配慮と誠実な姿勢を大切にすることが、円満な退職につながります。

退職届の内容と構成

必要な情報の記載方法

退職届を作成する際には、いくつかの基本情報を漏れなく、かつ正確に記載することが求められます。

まずは、文書の左上に退職届を提出する日付を記入します。

これは実際に提出する日を基準とし、書類の有効性にも関わるため、必ず記載しましょう。

続いて右上には宛名を記載します。

会社名は正式な表記で、代表者名もフルネームで記載し、その末尾に「殿」と敬称を付けるのが一般的なビジネスマナーです。

退職理由の記載と表現

次に、自分自身の情報として所属部署と氏名を明記します。

これは誰からの提出かを明確にするためで、会社内での手続きにも必要な情報です。

その後、退職の意思を伝える本文が続きますが、ここには退職日も忘れずに記載するようにしましょう。

退職日については「◯年◯月◯日をもって退職いたします」といった表現で明確に伝えます。

宛名や日付の書き方

退職理由については、詳細に書く必要は基本的にありません。

一般的には「一身上の都合により退職いたします」という定型の表現を用いれば十分です。

この一文で個人的な事情による退職であることを示すことができ、企業側としても理由の深掘りをしないのが通常の対応です。

ただし、会社側から明確な説明を求められた場合には、別途口頭や面談の場で説明することになるケースもあります。

このように、退職届に盛り込むべき内容は決まっており、形式や言葉遣いに注意しながら丁寧に記載することで、トラブルを防ぎ、スムーズな手続きにつなげることができます。

正しい情報を簡潔に、そして誠意をもって伝える姿勢が大切です。

退職届テンプレートの利用

無料のテンプレートダウンロード

退職届を一から作成するのが不安な方や、書式や構成に自信がないという方にとって、無料でダウンロードできるテンプレートは非常に便利な存在です。

たとえば、Microsoftの公式サイトや、転職支援を行っている各種サイトでは、ビジネスマナーに則ったシンプルな退職届のテンプレートが公開されており、誰でも手軽にダウンロードして利用できます。

あらかじめ基本の構成が整っているため、文章を一から考える手間が省け、短時間でしっかりとした退職届を作成することが可能です。

Wordで使えるテンプレートの特徴

特にWord形式のテンプレートは、自由に文章を編集できる点が大きな魅力です。

書体や文字サイズの統一、余白のバランスといった細かなフォーマットがあらかじめ整っているため、見た目も美しく、誤字脱字や行間の乱れなどのミスを防ぐことができます。

こうした整った書式は、読み手である会社側にも好印象を与える要素の一つです。文書作成に不慣れな方でも、テンプレートを活用することで安心して退職届を仕上げられるでしょう。

自身に合ったテンプレートの選び方

ただし、テンプレートを選ぶ際には、デザインや文面が自分の状況や勤務先の雰囲気にふさわしいかどうかをよく確認することが大切です。

たとえば、カジュアルな職場であっても、退職届はあくまでフォーマルな書類です。

あまりに親しみやすいデザインや、カジュアルすぎる文体のテンプレートは避け、ビジネス文書として適切な、シンプルで落ち着いた印象のものを選びましょう。

企業によっては、書式の指定がある場合もあるため、事前に確認しておくとより安心です。

テンプレートを上手に活用すれば、形式やマナーに不安がある方でも、安心して退職の意思を伝えることができます。

大切なのは、テンプレートをただ埋めるのではなく、丁寧に仕上げる気持ちと、退職に対する誠意を込めることです。

退職届の例文と見本

ケース別の例文集

退職届を書く際には、状況に応じた適切な表現を選ぶことが重要です。

たとえば、新卒で入社したばかりの方が早期退職を決断した場合と、育児や介護といった家庭の事情でやむを得ず退職する場合、あるいは新たなキャリアを目指して転職する場合とでは、伝えるべきニュアンスや配慮すべき点が異なります。

そうしたケースごとの例文を参考にすることで、自分の状況に最もふさわしい言い回しが見つかりやすくなり、文章作成の負担も軽減されます。

一般的な文面のポイント

退職届の文面で大切なのは、丁寧かつ簡潔にまとめるという点です。

個人的な感情や職場への不満を綴ることは避け、形式に則った落ち着いたトーンで退職の意思を伝えるようにしましょう。

退職理由についても、「一身上の都合により退職いたします」といった一般的な表現にとどめるのが無難です。

具体的な事情を細かく記す必要はなく、むしろ控えめな表現の方が誠実な印象を与えることができます。

自己都合・会社都合の違い

また、退職の種別によって文面に記載する内容も変わってきます。

自己都合退職であれば、「一身上の都合により」と書くのが通例です。

一方、会社の都合で退職する場合には、「貴社の都合により退職いたします」といった表現を用いることになります。

いずれにしても、退職の理由がどちらに該当するかは、あらかじめ人事担当者などに確認しておくと安心です。

文面が実情と合っていない場合、後々トラブルの原因となることもあるため、正確な表現を心がけましょう。

まとめ|Wordでも問題なし!丁寧な退職届が円満退職の第一歩

退職届は、会社との最後の接点となる大切なビジネス文書です。

「手書きでなければいけないのでは?」と不安に思う方も多いですが、実際にはWordなどで作成してもまったく問題ありません。

むしろ、読みやすく整ったレイアウトで提出できる点で、多くの企業からも受け入れられています。

大切なのは、形式やツールにこだわるのではなく、「誰に、どのように伝えるか」を意識することです。

Wordで作成する際は、ビジネスマナーを意識した丁寧な文面と、正確な情報の記載を心がけましょう。

また、封筒のマナーや提出方法にも気を配れば、相手に与える印象はぐっと良くなります。

この記事を参考に、あなたの状況や会社の文化に合った形式を選び、誠実でスマートな退職届を作成してみてください。

退職という節目を、円満に、そして前向きなステップとして迎えるためにも、準備は抜かりなく行いましょう。